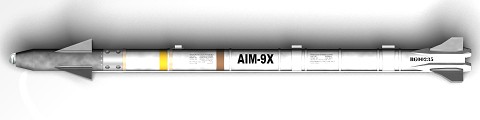

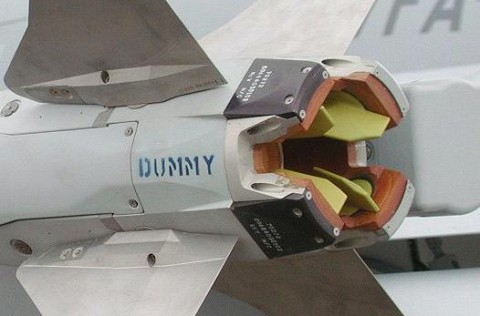

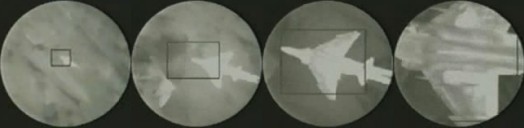

AIM-9Xはサイドワインダーシリーズの最新型であり、従来型より大幅に性能が向上している。ロケットモーターと弾頭部、近接信管はAIM-9Mと同じ物だが、フィンは小型化され前方のカナード翼が固定化、ローレロンも廃止されているため従来の物とはイメージがかなり異なっている。ちなみに操舵装置が後部に移ってしまったため、シーカーやコンピュータがある前部分から後ろに外部からケーブルを通すためのカバーが側面に取り付けられている。 当初サイドワインダーシリーズの後継はイギリス、ドイツと共同開発していたAIM-132 ASRAAMになる予定だったのだが、開発の遅れなどによりドイツは新たにIRIS-Tを開発、アメリカもサイドワインダーを改良する方向に進み、AIM-9Xが開発された。  ▲F/A-18Fに搭載されたAIM-9X 飛翔制御は後部フィンと推力変偏向ベーンによりTVC制御され、これにより発射直後の低速時でも機動性を確保することが可能となった。真横の目標に射撃する試験では発射後僅か24mで自機前方を横切って目標に向かって行ったという。最大旋回加速度は60〜80Gにも及ぶと言われており、発射直後に180°方向を変えることも出来る程の機動性を持っている。そのため9G程度の旋回が限界の有人機が機動でこのミサイルを回避するというのは不可能と言っていいだろう。また、シーカーヘッド部はAIM-9L/Mに比べ抵抗が50%低減し、小型化されたフィンやローレロンの撤去により、全体の抗力はAIM-9L/Mより全長が15cm伸びているにもかかわらず15%低減しているという。  ▲ノズル部のTVCベーン  ▲シーカーヘッド部 また、シーカー部は従来のマグネシウムより耐熱性に優れたサファイアのドームによって覆われている。画像処理や制御用として、レイセオンが開発した1.5MFlopsの処理能力を有するC-80プロセッサーが搭載されている。  ▲シーカーユニット  ▲発射試験でAIM-9Xのシーカーが捕らえたQF-4無人標的機 そしてシーカー視野角向上による90°のオフボアサイト能力の付加により、JHMCS(統合ヘルメット装着照準システム)と組み合わせることで真横の敵をロックし攻撃することが可能になった。さらに慣性誘導装置も付加されたため、発射後ロックオン(LOAL)が可能となり、交戦範囲も大幅に向上している。 その他に地味だが特筆すべき点としてシーカーの冷却システムが挙げられる。AIM-9L/Mではシーカーの冷却にアルゴンガスを用いていたが、AIM-9Xではクライオエンジンと呼ばれるスターリング機関を利用した冷却システム(極低温冷凍機)が搭載され、ランチャー搭載ボトルからのガス供給無しに電力供給のみで冷却を行うことが可能となった。これにより運用時に冷却時間による制約を受けることが無くなった。  ▲F-15Cに搭載されたAIM-9X 運用機種としては兵装インターフェイスにMIL-STD-1553Bデジタルデータバスを持ちAMRAAMを運用出来るF-15C/D/E・F-16C/D・F/A-18C/D/E/F・F-22などでは特に改修せずにLOALなどAIM-9Xの基本性能を完全に発揮することが可能で、MIL-STD-1760デジタルデータバスを持つF-14D・AV-8B・AH-1Wの場合は性能が多少制限される。これらの機体では一番前のハンガー後方のデジタル・アンビリカル・コネクタよって通信が行われるが、近接信管前方にAIM-9Mと同様のアナログ・アンビリカル・ケーブルを持ち、デジタルインターフェイスを持たない旧式の機体でも、AIM-9Mとして認識され使用可能である。 レイセオンでは2008年9月の時点で3000発のAIM-9Xを軍に納入しており、現在発展型のAIM-9Xブロック2の開発及び試験を行っている。AIM-9Xブロック2ではLOALによる射程が延長されており、F-22により超音速で発射した場合、最大射程は従来の2倍の40kmにも達するという。しかし発射後の有効ミッション時間は60秒とされ、最大速度がM2.5程度だと言うことを考えるとなかなか厳しいものだと思われる。 米海軍ではAIM-9XとJHMCSを積極的に導入つつあるが、空軍では機体へのAIM-9XとJHMCSの統合化はあまり優先度が高くないようで、米空軍ではF-22も含め現在もAIM-9Mが主流となっている。  スペック

|